Joy Jitsu // Portrait de Jérôme Conquy

"Très tôt, une profonde curiosité pour l’humain et ses conditions de vie a orienté mon travail."

La pratique photographique de Jérôme Conquy s’est d’abord enracinée dans une approche documentaire. Il a rapidement compris que la photographie était un outil précieux — presque magique — pour aller à la rencontre de l’autre. À travers le portrait, au sens large, qu’il pratiquait au quotidien, et explorait cette interaction singulière et invisible. Des figures majeures telles qu’Émile Zola, Henri Cartier-Bresson, Eugene Richards ou Diane Arbus ont nourri sa réflexion et son regard.

« L’appareil photographique permet un dialogue inédit. Là où interroger un inconnu dans la rue paraît incongru, j’instaure un cadre, une forme d’espace symbolique. » explique-t-il. Son Rolleiflex, en particulier, ouvrait cet espace de rencontre où les regards, les silences, les gestes devenaient langage. Il instituait un contrat tacite entre celui qui regarde et celui qui accepte d’être regardé. Les sujets entraient alors spontanément dans un jeu de représentation, lançant ce défi silencieux : « Peux-tu révéler qui je suis ? ». L’approche documentaire semblait pour lui être la plus honnête pour tenter de répondre à cette question, avec humanité, pudeur et sensibilité.

Mais très vite, il a été confronté aux limites de cet outil. Le cadre isole, fragmente ; il ne révèle pas toujours, ne montre pas tout. L’image fige un instant sans en restituer toute la densité, toutes les strates. L’illusion d’objectivité s’efface, laissant apparaître les subjectivités du photographe et du photographié. De cette prise de conscience est née une autre question, plus vaste : Quelles sont les limites de la photographie ? Que peut-elle faire ou pas ?

Porté par cette tension, il a élargi son champ de recherche à des notions issues des arts plastiques — le temps, l’espace, le corps, la mémoire, la fiction, l’invisible, entre autres — et expérimenté de nouveaux modes de narration. Son travail s’est progressivement ouvert à la performance, à l’installation, à la vidéo, au stop-motion, et plus récemment au dessin. À travers ces pratiques, il questionne aussi l’image en elle-même : son statut, ses limites, son pouvoir d’évocation, en recherchant une concordance entre fond et forme.

Sa démarche demeure ainsi profondément transdisciplinaire, à la croisée de la photographie, de la performance, du dessin, du collage, de la sculpture, du son et de la vidéo. Son corps y est à la fois sujet, médium et objet d’étude. Il devient un terrain d’expérimentation critique, poétique, parfois absurde. À travers lui, il essaie de capter les tensions invisibles qui nous traversent — celles de notre époque, de ses injonctions, de ses illusions.

Détails des recherches photographiques de l’auteur :

Ses projets Desaparecidos, Mémoires involontaires, Golem et Transparens interrogent les notions de mémoire, d’identité, de trace et d’effacement, de présence et d’absence.

Dans Desaparecidos, l’artiste cherché à évoquer la perte de mémoire à travers le flou et la profondeur de champ, en photographiant les enfants disparus sous la dictature argentine avec un Rolleiflex 6×6.

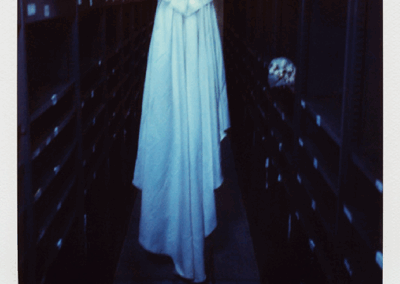

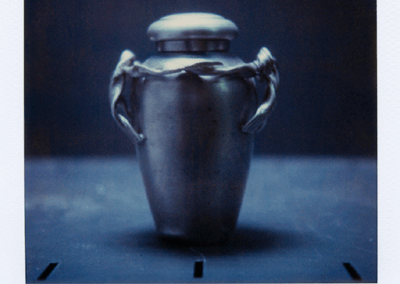

Mémoires involontaires, réalisé avec un Polaroid SX-70, met en scène des objets trouvés dans les rues de Paris : images fragiles, uniques, floues, telles des réminiscences vouées à l’oubli. Le flou devient ici, comme l’évoquait Gerhard Richter, une métaphore du souvenir collectif — vacillant, fragmenté, altéré.

Son travail s’inscrit dans une forme non linéaire, non conclusive — une œuvre « ouverte », au sens d’Umberto Eco — qui invite à des lectures multiples. L’objet photographié devient parfois un « lieu de mémoire », où l’intime rejoint le collectif.

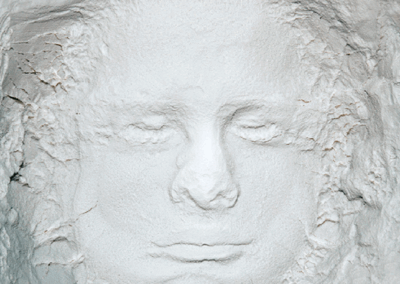

Dans Golem, Jérôme Conquy explore la matérialité de la trace : visages imprimés dans la farine, le sable, ou la lumière — figures fantomatiques interrogeant l’image sans référent, l’empreinte sans origine. Le geste photographique devient un acte de résistance contre l’oubli.

Avec Transparens, il tente de donner forme à l’invisible — cette énergie, cette vibration qui traverse toute chose. Par le jeu de la lumière, du verre et du montage vidéo, il cherche une présence au-delà du visible, explorant les frontières perceptives de l’image. A la recherche de l’image latente…

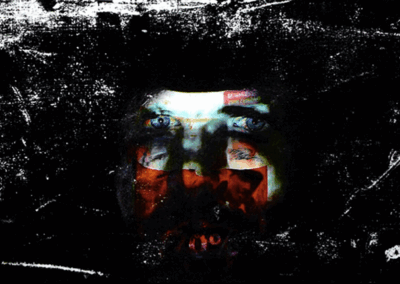

Plus récemment, son travail s’est tourné vers une recherche sur le corps et la technologie, avec le projet Pharmakon : du corps à l’Être, mené dans mon atelier à l’Université Western Ontario. Il interroge l’influence du numérique sur nos gestes, nos postures, notre conscience. Des installations comme Joy Jitsu, Self-[S]ensorship ou Amps en sont issues. Il y met en scène, souvent en stop-motion, pour analyser comment la technologie modèle nos comportements — entre contrôle, autocensure et déformation identitaire.

Actuellement, il développe plusieurs projets, dont Mistranslations & The Sublime, Walkscapes et Veille involontaire.

Mistranslations and The Sublime naît d’un retour inattendu sur des images anciennes, oubliées puis redécouvertes, comme si le temps leur avait donné une nouvelle voix. Flottantes, énigmatiques, floues, elles échappent à toute lecture directe, résistent à l’identification, mais éveillent en silence une émotion trouble. Dans ce flou visuel, il voit une forme de traduction – non fidèle, mais sensible – où la photographie cesse de documenter pour devenir un lieu de transformation. Inspirée par l’« inconscient optique » de Walter Benjamin ou l’écriture photographique selon Vilém Flusser – selon lequel la photographie encode plutôt qu’elle n’enregistrer la réalité – sa pratique explore ce point de bascule où l’image, au lieu de clarifier, fait naître un autre regard, un autre sens, une autre narration.

Walkscapes repose sur la marche comme acte de perception, de mémoire et de création. En arpentant divers territoires entre la France et l’Espagne, il utilise son corps, la photographie et le dessin pour explorer et représenter le temps, l’espace, les souvenirs et les histoires. Ces marches deviennent des expériences sensibles mêlant observation, contemplation et introspection. Les images produites — superpositions photographiques, dessins — proposent une lecture poétique et personnelle des lieux traversés. Elles révèlent des cartes abstraites, des îlots de poésie, des surfaces sensibles. Ces objets visuels deviennent des narrations, des lignes conductrices d’un itinéraire, d’une initiation, voire d’une odyssée. La marche et la photographie se rejoignent ici dans une forme de méditation : un dialogue silencieux avec le monde. Cette démarche s’inscrit également dans une pédagogie du regard, invitant à ralentir, à voir autrement, à développer une compréhension plus fine, esthétique et critique de notre environnement.

Enfin, Veille involontaire, son projet le plus récent, aborde la question du sommeil — ou plutôt de sa perte. Ces dernières années, le sommeil de Jérôme Conquy s’est fissuré, faisant de l’insomnie un terrain d’exploration existentielle. Inspiré par Emmanuel Levinas, il interroge la fracture entre l’existence impersonnelle et l’exister incarné, ce lien non-visible. Réalisées avec du film noir et blanc périmé, ses images captent cette scission, où les corps semblent se dissoudre dans une lumière crépusculaire. Par des photomontages superposant image positive et négative, il matérialise la faille ontologique de l’insomnie. Les imperfections des tirages accentuent la confusion entre veille et rêve, entre être et ne pas être. Ce travail questionne notre manière d’habiter le temps : une vigilance sans finalité, un présent suspendu, la trace d’un « retard à être ».